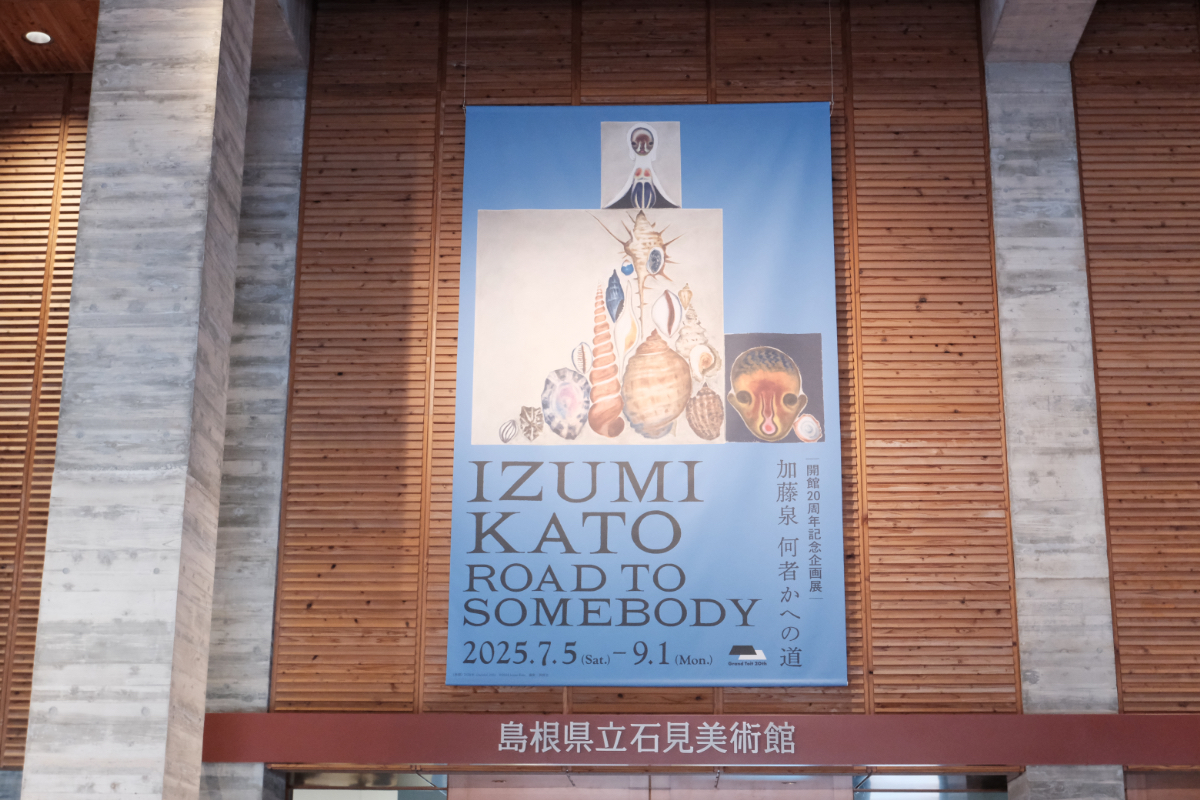

島根県立石見美術館の開館20年を記念して、島根県安来市出身の現代美術家、加藤泉さんの大規模回顧展「加藤泉 何者かへの道」が開催されています。

この日はさらに加藤泉さんと作家の原田マハさんとのトークイベントも開催されました。先着順というのですぐに申し込みました。

加藤泉さんの作品を初めて知ったのは木彫だったので、しばらくは彫刻家の方だと思い込んでいたくらいです。アート番組では様々な素材を使ってコラージュ感のある面白い作品が多かったので、トークイベントで絵画に対する加藤泉さんの信念を聞いて驚きました。作品は見ているだけでも楽しい(怖さもあり)のですが、掘り下げれば掘り下げるほど底も見えなくて、このレポートも上手くまとめられるのか心配ですがお付き合いください。

正しい「人がた」の見方はあるのか、ないのか。

加藤泉さんの代表的なシリーズと言ってしまって良いのか、不思議な人間の顔を形作っている作品がたくさんあります。

美術館で配られていた鑑賞ガイドには「人がた」の注釈が以下のように書いてありました。

【※加藤さんの作品には、ふしぎな顔や体をした、人間のような形がくり返し登場します。このガイドではそうした形を「人がた」とよびます。】

つまり、人のように見えなくはないけど人ではない生き物?でいいのでしょうか。

ある人は宇宙人と言うかもしれないし、別の人は妖怪とか妖精と思うかもしれません。

体つきが人間であれば理解できそうですが、四足歩行や尻尾のある生き物もいます。巨大な木彫にはバンザイした両手が「人がた」の顔になっていました。

映像作品以外は撮影可なので、実物を見ているうちは難しいことは考えずに純粋に造形を楽しみました。たぶん、それが一つの正解なんだと思います。

色んなタイプの「人がた」を見ながら、その正体をじっと考えてみましたが分かりません。「人がた」ではない、別の名前なり愛称なりを付けてみようとしても思いつきません。見れば見るほど種類が多くて、これってつまり人間、人類と同じではないか。人間を人間としか言えないように、「人がた」は「人がた」で良いのです。

無題(Untitled)のせい?orのおかげ?

写真を撮ることばかりに気を取られていると、あれ、ちゃんと作品を見ていないかもと思う瞬間があります。危ない危ないと。

展覧会場に入ると不思議な感覚になります。まず、作品のそばにたいていは併設されているキャプションがありません。そして出品リストを見るとほとんどの作品が、無題/Untitled、となっているのです。

会場内のチャプターには次のように書いてあります。

加藤泉は30歳になった頃からモチーフを人に定め、ほぼすべての作品を《無題》と題するようになった。描かれた人は衣服を身につけず、状況を説明する風景や事物を伴うこともない。加藤が追求したのは人物によって物語や何らかの感情を表すことではなく、「人がた」(人のかたち)を使っていかに絵を作るかという問題だった。

罫線を引いたところは私がハッとさせられた箇所です。私は絵は描きませんが趣味で小説を書いています。あくまでも個人の意見ですが、最初から大きなテーマやメッセージを掲げると収拾が付かなくなることがあります。広がりすぎて何を書いているのか、書きたいのかがぼやけていってしまいます。と言うわけで、小さな疑問やハテナから最終的に大きなところへ到達すればいいな、くらいの気持ちで書いています。

イントロを聴いただけで誰々の曲だと分かることがあるように、作り手のカラーを毎回まったく変えることは難しいです。完成品にはクリエイターのいつもの自分がやっぱり出てしまっても、作り方で大きな挑戦をしている場合だってあるはずです。勝手な想像ですが今回は鼻から始めよう、輪郭線から始めようとか色は何色以内で抑えようとか。

罫線部分の【いかに絵を作るか】は決して技法や技術的なことだけではないと思いますが、まず第一に造形美としての絵をすごく意識しているのだと思いました。

原田マハさんとのトークイベントでこの答え合わせの一端が見えました。コンセプチュアル・アートに対して批判的な意見を話されていたのです。たぶん、上記の【~人物によって物語や何らかの感情を表すことではなく~】に当てはまっているのでは。すると、【~「人がた」を使っていかに絵を作るか~】という問いかけがさらに重たく深いことじゃないのか。加藤泉作品を見て、キモ可愛い、なんて感想を言っている場合ではないぞ(もちろん、人の感想などその人だけのものです)と思い知らされました。

無題で作品を発表するのは珍しいことではありません。言葉で説明したくないのか、言語化しにくいものが隠されているのか、真意は分かりません。

鑑賞者からすると無題の作品は解説やヒントが少ないから混乱するのも確かですが、逆に正解のない作品だと思ってしまえば自分なりの解釈を自由に広げられます。今回のように制作秘話を知れば尚更です。

同じように見えていた(る?)けど、気になる作品はある。

2010年代の画業を紹介するチャプターの一部分を引用します。

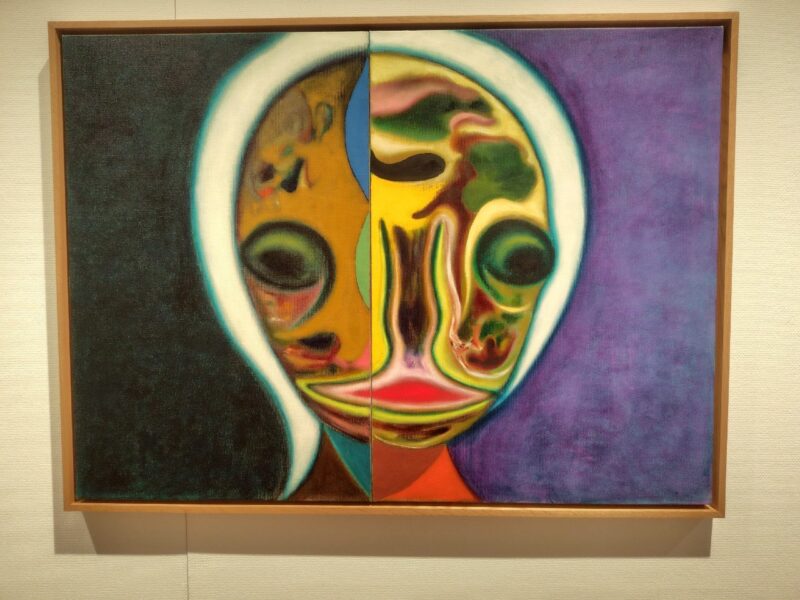

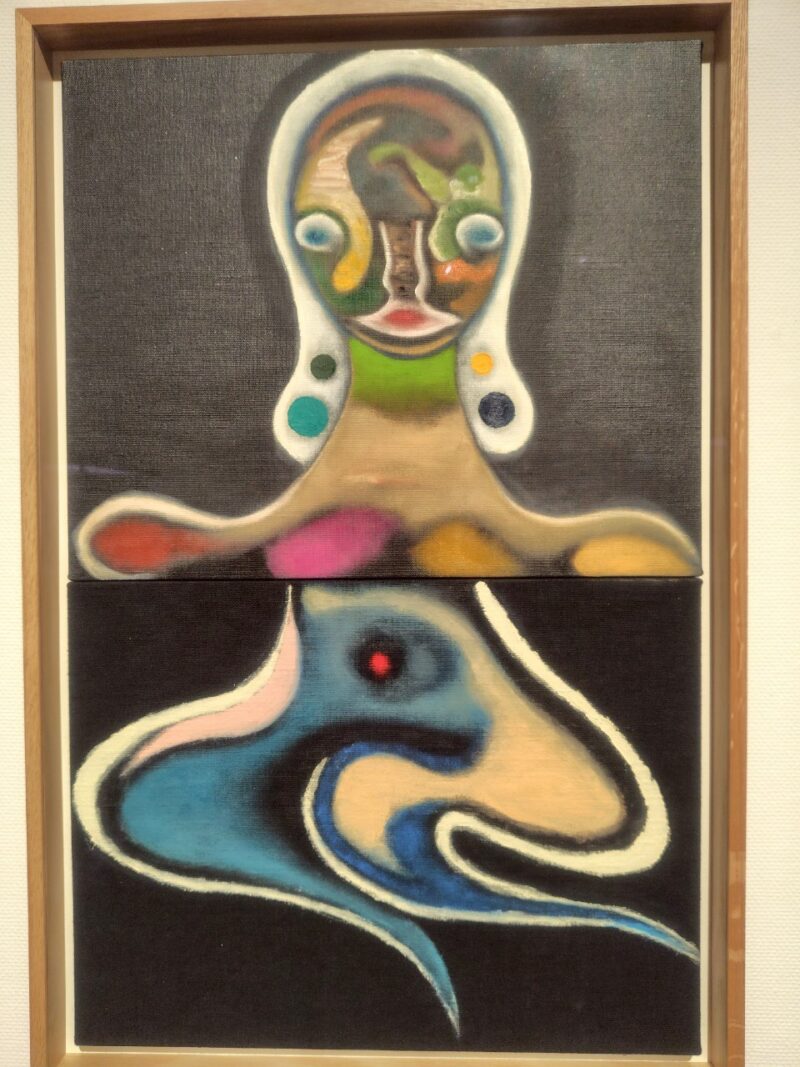

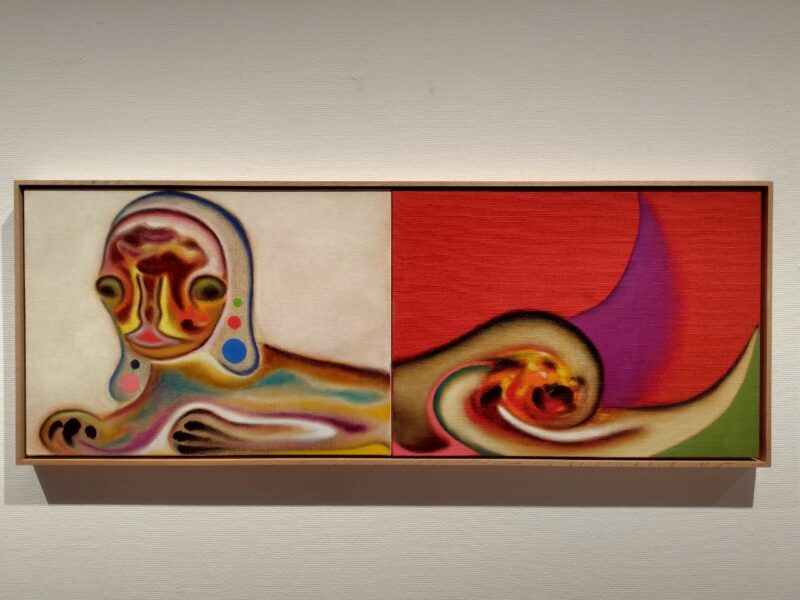

絵画では鮮やかな色が多用されるようになった。また、画面を2分割し、背景を異なる色で表した作品も登場した。さらに、紙や布に刺繍やコラージュをほどこす作品もこの時期に登場する。

この頃になると様々な素材を使って「人がた」を作っていきます。それらの作品群の中で個人的に興味を引かれたのが、画面を2分割した絵画です。背景の色は異なっていても「人がた」につながりがちゃんとある絵もあれば、そうでない絵もあります。上下あるいは左右で分割されていますが、輪郭線がずれているだけではなく、全く違う絵を間違えて組み合わせてしまったのかと首を捻ってしまう絵もありました。

まるでパラレルワールドみたい、関係性があるのかないのか分からないコインの表と裏、この分割シリーズの前ではじっと絵を見入っていました。そして、ふと『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を思い出しました。読者によって様々な読み方や答え方ができる村上春樹の4作品目の長編小説。「人がた」は出てきませんが。

対談 加藤泉×原田マハ(作家)

グラントワの小ホールが満席になるほどの大盛況です。アーティストご本人とアート小説界の第一人者の登場ともなれば当然です。私自身は小説やエッセイも愛読しているマハさんのお話を間近に聞けるとあって期待値は最初からマックスです。

メモを取りながら聞いた話をすべて書くわけにはいきませんので、これから加藤泉さんの作品に興味を持ってもらえるエピソードをいくつか書きます。

原田マハが加藤泉に出会う。

出会うと言っても初めて作品を目にした時の話です。時は2007年、場所はイタリア。2年に一回開催されているヴェネツィア・ビエンナーレの第52回目です(すごい歴史あるアートイベント)。

この年のビエンナーレでは初のアメリカ人総合キュレーターとして、ロバート・ストー(1949年生まれ)が担当しました。彼は1980年代から2000年代半ばまでニューヨーク近代美術館でキュレーターを務め、原田マハさんが尊敬する一人でもありました。

ある日、加藤泉さん(38歳の頃)のアトリエにロバート・ストー本人が訪ねてきてヴェネツィア・ビエンナーレへの参加を頼みにきました。夏のとても暑い日で、てっきり日本館での出品かと思っていたら、実はイタリア館だったという後日談もありました。

加藤泉の名前は知らずとも、尊敬するロバート・ストーが探してきた日本人作家です。彼の審美眼を信じて現地で初めて見た加藤泉さんの作品は、マハさんにも大きな衝撃を与えました。「なんだこれは?」、少し怖いけど可愛くも見える、マハさんと加藤泉さんの本当の出会いはまだ数年先になりますが、その作品世界はマハさんの記憶にしっかり刻まれました。

ビジュアルアートは国境を越える。

スタジオジブリの鈴木敏夫さんが、ジブリ作品の中でも海外で受けるには日本的な要素が入っていることが一因にある、というようなことを言っていました。

加藤泉さんも国内外で展覧会を開いてます。しかし、本展の作品だけを見ても日本的だと感じる部分はありませんでした。もっとよく観察すれば日本人らしさがあるのかもしれませんが、海外の方が受け入れているのは「人がた」の造形が人種や国籍を問わない力強さを持っているからなのでしょう。

マハさんはビジュアルアートは小説と違って、国境を越えるとどんどん広がっていくと言っていました。小説は翻訳を通してでないと非母国語圏の人々にはつながりません。しかし、ビジュアルアートはその作品に直接触れられれば、一瞬で伝わります。意味は分からずとも(後で考えればよろしい)、個人の好き嫌いはその場で判明します。言外にアート業界のドロッとした部分も含みのある言い方をしていましたが、加藤泉さんにとってヴェネツィア・ビエンナーレが転換点であったように、ある日を境にして人生の展開がガラリと変わってしまうことがあるのも芸術の世界の面白いところです。

展示の妙を知る。

ご自身もキュレーターである原田マハさんが本展の展示の上手さに感動していました。特に展示室Cの巨大な作品(木彫や布作品など)が多くある部屋です。

入口から中を全体的に眺めると、小さめの作品が奥に配置されて遠近法の効果が効いていて、個々の作品を見せるだけではなく、しっかりと空間が作られてあると唸っておられました。加藤泉さんは今回の島根県立石見美術館での展覧会を、美術館そのものの良さに加えて学芸員の方々の素晴らしい仕事があって実現できたと満足されていました。作品は基本的には一人で作るものだけど、展覧会を開催するには一人の力ではできないことを強調していました。トークの締めではマハさんがお客さんが最後に見に来ることで全てのピースが嵌まるのです、と見事にMCをまとめられていました。

きっかり1時間のトークイベントでしたが、その時間以上に内容が濃いものでした。イベント終了後には展覧会へ再入場して、気になった作品をもう少しだけじっくり見ました。加藤泉さんは現在、秋に開催される「国際芸術祭あいち2025」に向けた新作づくりでお忙しいようです。どうやら体育館くらいの広さのスペースを使えるらしく、とても見応えがある展示になるのでしょうね。

加藤泉 何者かへの道

場所:島根県立石見美術館

島根県益田市有明町5番15号

島根県芸術文化センター「グラントワ」内

会期:2025年7月5日~9月1日

休館日:毎週火曜(8/12は開館)

展覧会様子の写真

妻の感想はインスタにて

Instagramでは妻の感想も載せてます。