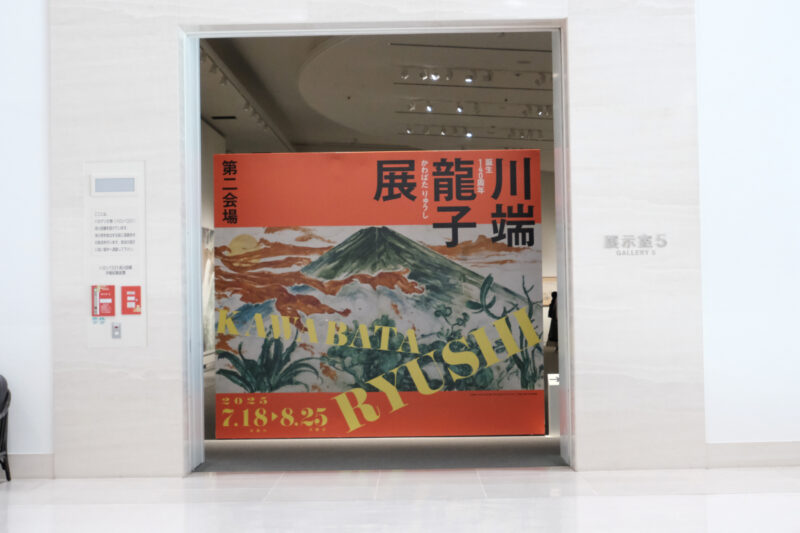

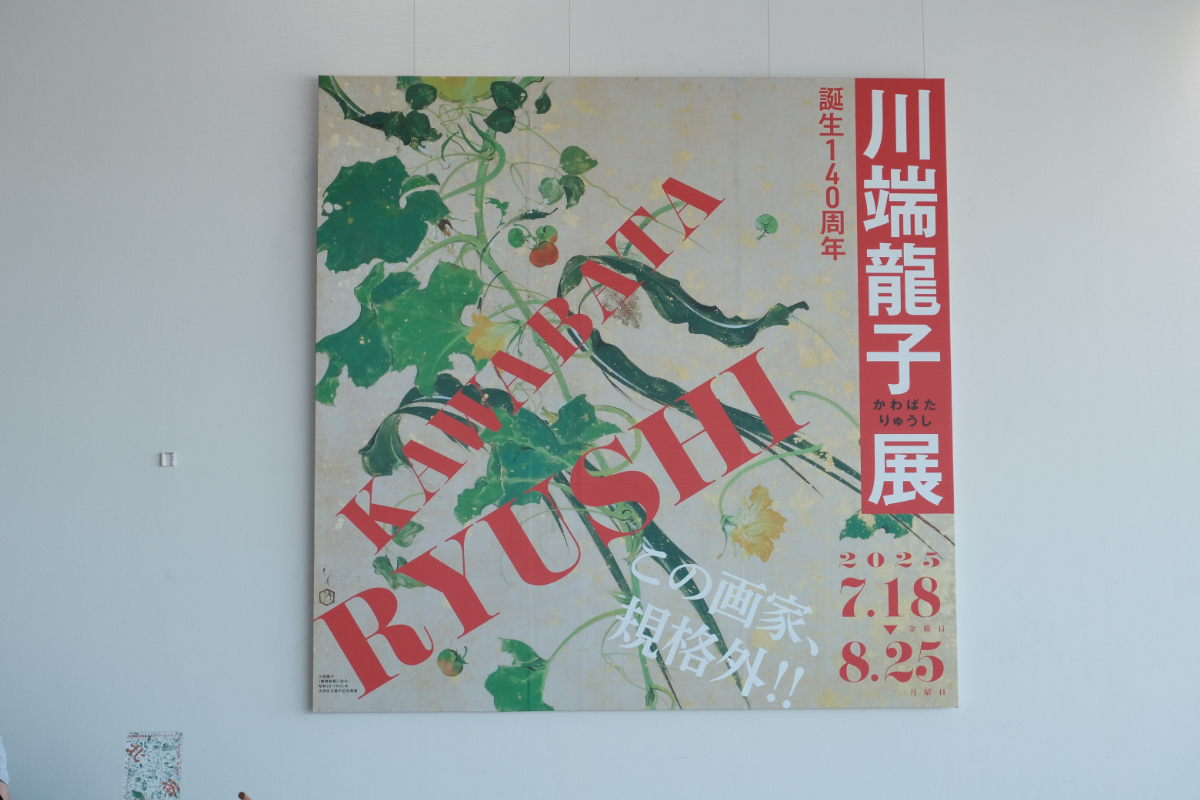

近代日本画の三巨匠といえば横山大観、川合玉堂、そして、川端龍子。島根県立美術館で「誕生140周年 川端龍子展」が開催されていたので行ってきました。

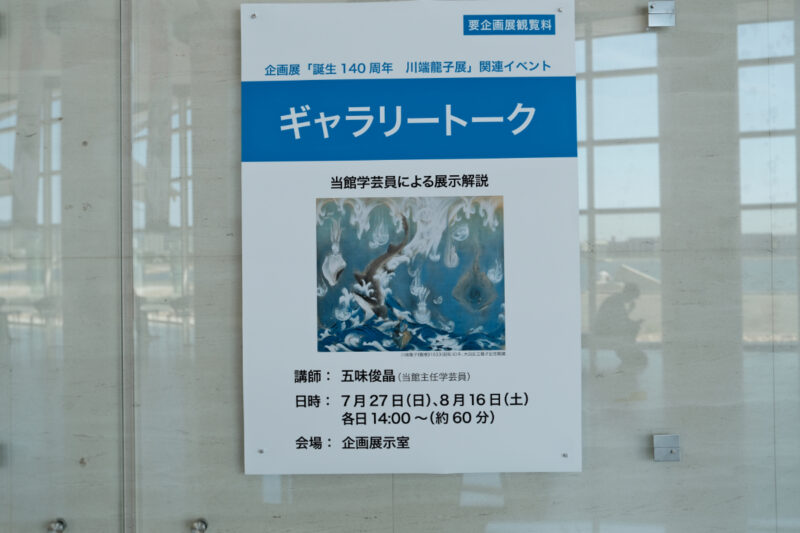

会期は8月25日(月)まで。終了間近のギャラリートークと合わせて鑑賞したレポートをお届けします。

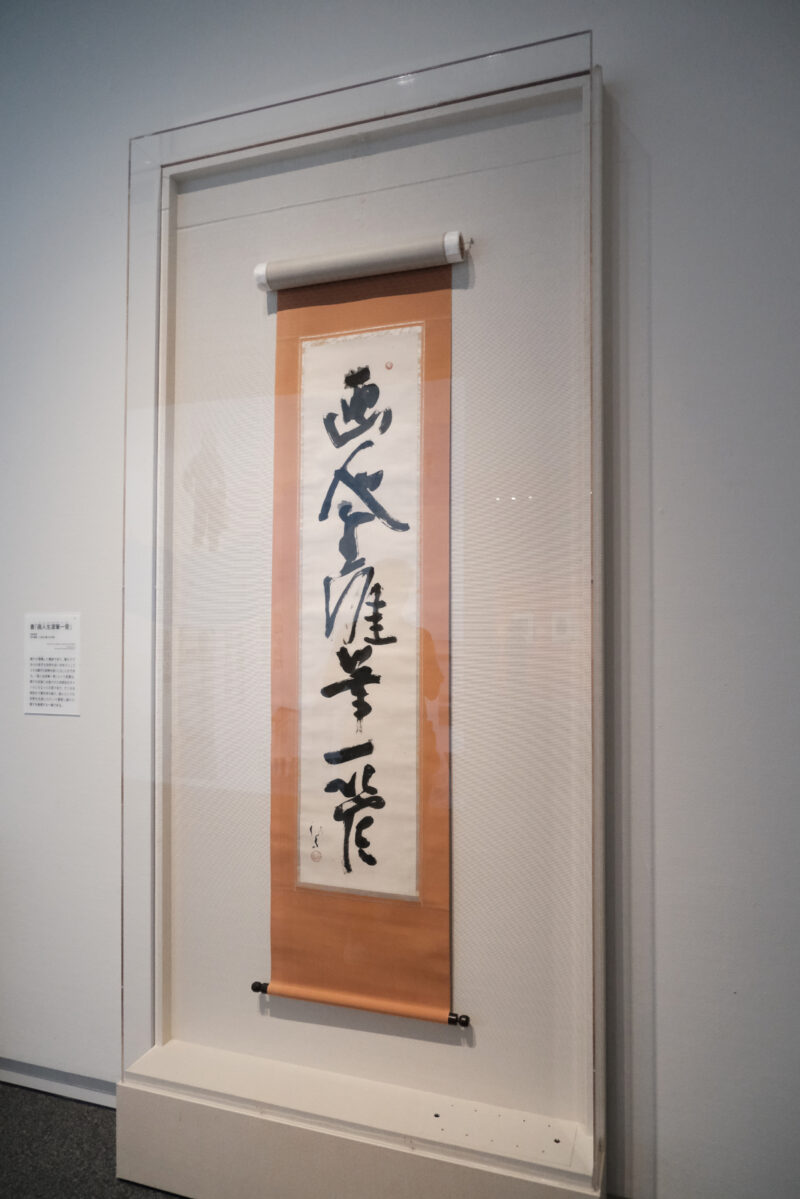

川端龍子(1885〜1966 )は大正から昭和にかけて80年の人生を画業一筋で生きた人です。展示の1番目には珍しい書が飾られています。

読み方はぱっと見は分からなかったですが、漢字の並びで言いたいことは伝わります。

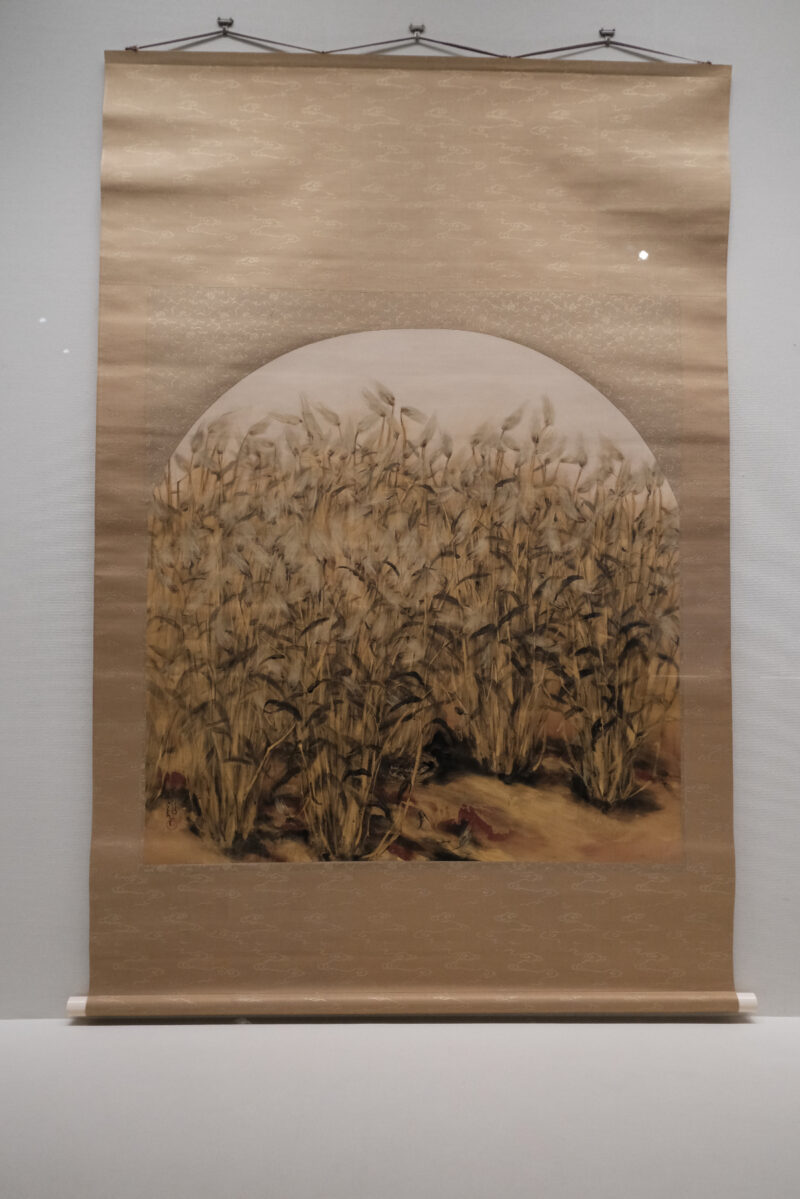

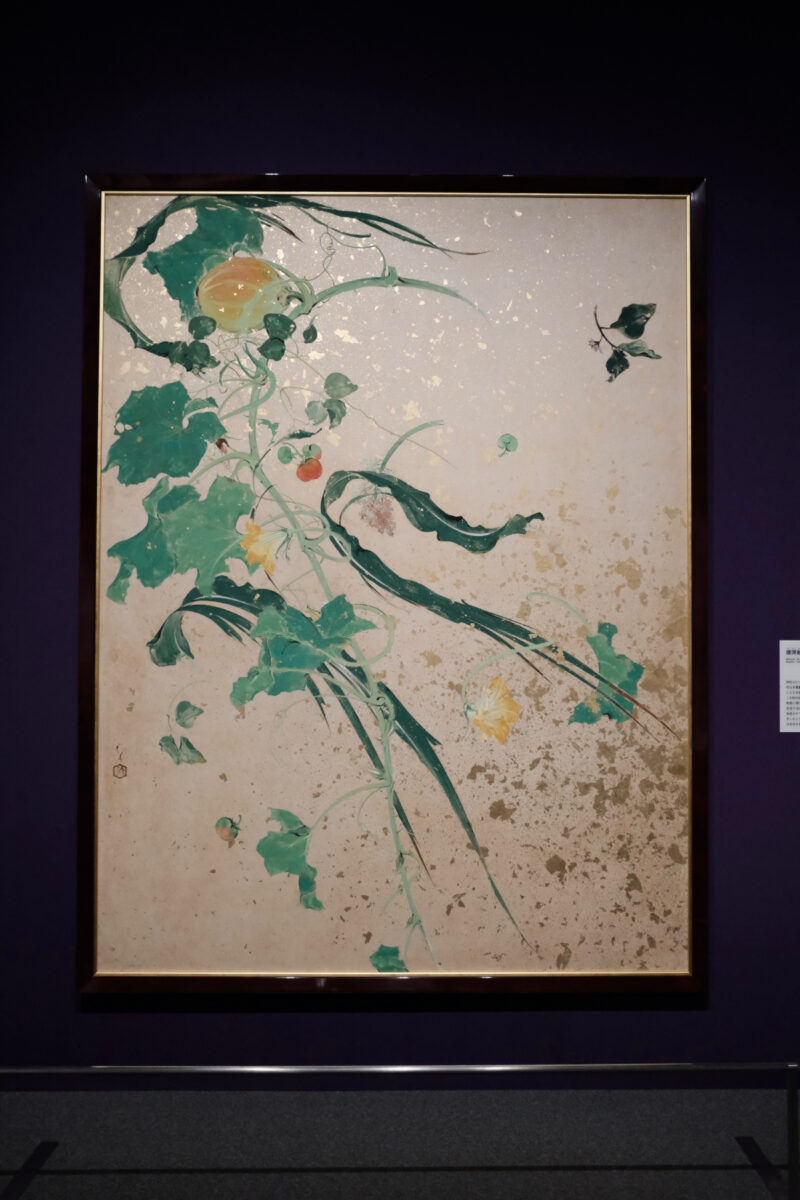

本展は年代順に彼の作品が展示されていました。作品数は多くはありませんでしたが、一つ一つがとにかく大きい。年齢を重ねるほどに大きくなる感じです。

ほとんどの作品が撮影可能でしたが、全景を撮ろうとすると作品からずっと離れていかないと画面に入らないほどです。

私が川端龍子の作品で「わあ、いいなあ」と思ったのは、本展では出品されていませんが足立美術館所蔵の《春雪譜(しゅんせつふ)》です。この絵は二曲一隻の屏風なのですが、雪の下から草花が顔を覗かせ始めて、もうすぐ雪が溶けるぞと冬から春に向けて季節が変わりつつある情景を描いています。

それから自分なりに川端龍子のことを調べると、当時の日本画の本流であった日本美術院に入って早々に実績を出して、同人という名誉ある簡単にはなれない位まで上り詰めたのに自分のやりたい方向性との違いから脱退してしまう。そんな決断力や行動力に憧れてしまう部分も個人的にありました。

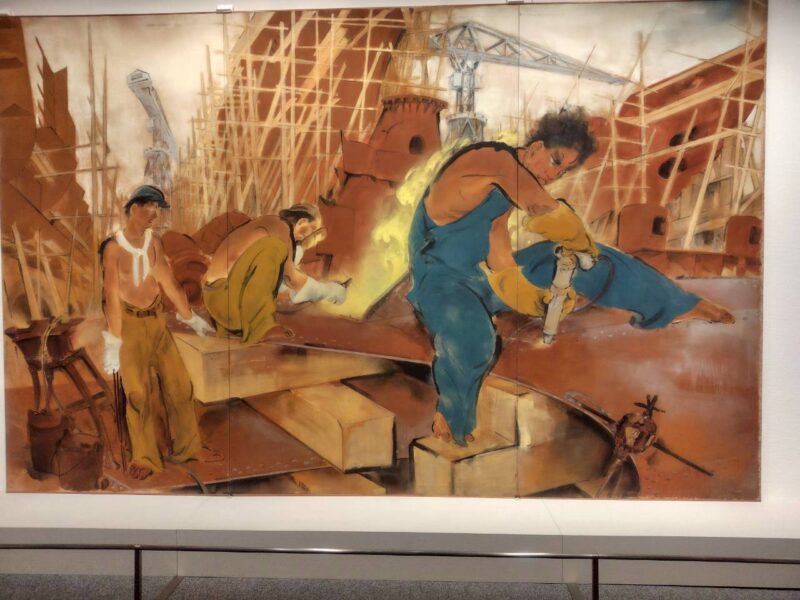

前述の通り三巨匠の一人ですが、画家としてのスタートは洋画(油絵)です。

28歳の頃に西洋画を学びにアメリカに渡ります。しかし、その旅で見たものや体験により帰国後になんと日本画に転向するのです。

そのきっかけとなったのが、ボストン公共図書館で見たシャヴァンヌの壁画です。とても大きく川端龍子がのちに会場芸術(床の間芸術と対比させるもの)を展開する際に、展覧会場で観客の度肝を抜く大きさの作品を制作する一因になりました。

島根県立美術館ではシャヴァンヌの作品も所蔵しており、2階の常設展示でちょうど見られますとギャラリートークでお話しがありました。

学芸員さんの話が聞けると、画家が影響を受けてきたルーツが分かったり、鑑賞の幅が広がるのが良いですね。

最後に戦争画について触れたいと思います。川端龍子も従軍画家として中国各地を訪れていました。本展でも戦争画に含まれる絵が展示されていました。制作されていた当時、どんな気持ちで描いていたのかは分かりません。国威発揚を感じさせるもの、爆弾の恐ろしさを表現しているもの。

私は現在48歳ですが、両親ともに戦後の生まれです。

朝ドラで放送中の「あんぱん」も見ていますが、戦前・戦中・戦後を生きた人の人生を知るのが私にとっては大きな学びです。それは戦争を知るというよりは、その時代をその人はどう生き抜いたのかを、その人の言葉で知れるからかもしれません。

これまでに展覧会を見てきた平山郁夫や柚木沙弥郎、藤田嗣治も皆さんそうでした。

「太平洋戦争とは…」「第二次世界大戦とは…」とインターネットで検索するのではなく、一人一人がどのように人生をくぐり抜け、切り開いて、どんな思いで老いていったのか、それが今の自分にとっては知っておくべきことなんだと思います。

学芸員さんによると川端龍子は島根県との縁は薄いのですが、こうして絵を間近で見ているとこれから深い縁でつながっていきそうです。

出品作品のほとんどは東京にある大田区立龍子記念館の所蔵品です。定期的に全国でも回顧展が開催されているので、次の再会を楽しみにしたいです。